铭记中国航天辉煌历史 庆祝香港回归20周年

发布时间:2017-06-30

6月28日,由香港各界庆典委员会、中国科协、中国航天科技集团等多家单位联合举办的“创新驱动 成就梦想”科技展在香港维多利亚公园4号、5号和6号共12000平方米的足球场上盛大开幕。代表中国科技的航天科技展成为众多展览中的焦点。

展览通过148个展项,集中荟萃了中国航天当下大量最新成果:长征一号火箭备用箭、中国推力最大的长征五号火箭全息演示系统、天舟一号与天宫二号对接体模型,今年4月发射的中国第一艘货运飞船天舟一号模型等是首次公开亮相。在全部148个展项之中,有30件(套)是中国载人航天近十年辉煌成就的标志性文物和实物,包括:神舟十一号返回舱和降落伞,舱内航天服,神七航天员翟志刚出舱时挥舞的中华人民共和国国旗和舱外航天服手套,神舟十一号天地通话一号话机等,还有铭记中国航天辉煌历史的陶瓷艺术品首次展出,受到香港市民的欢迎和追捧。

创科驱动 成就梦想科技展现场

“搭载”见证航天历程 稀缺成就传世价值

就在“创新驱动 成就梦想”科技展览期间,引人注目的包括中国天宫瓶和中国太空瓶在内的中国载人航天系列陶瓷艺术品,这些陶瓷艺术品与历史上和现代艺术精品最大的不同是:第一,每件载人航天陶瓷艺术品都配有太空搭载的“身份证”。第二,根据载人航天任务进程,时实铭刻载人航天历史。第三、执行任务的航天员参与创作。

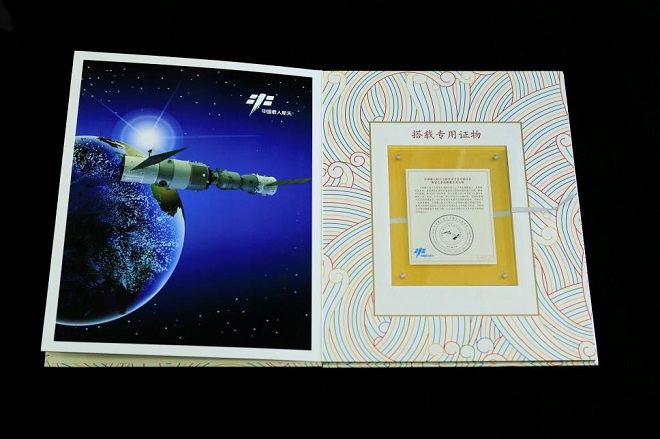

这个特别“身份证”是中国载人航天工程空间交会对接任务——陶瓷艺术品搭载专用证物,空间交会对接应用在每次载人航天任务包括空间站任务,也是三大关键技术之一。

提起搭载,很容易就让人联想到中国载人航天事业。作为与相关任务相结合与伴生的产物,航天搭载已经被公认为是载人航天工程攀登高峰的“证据”。

1992年9月21日我国政府正式立项实施载人航天工程,二十多年来取得了举世瞩目的辉煌成就。作为中国载人航天工程的国家管理机构,中国载人航天工程办公室为满足任务和载人航天文化建设的需要,铭记中国载人航天事业发展历史的里程碑,在任务执行同期,策划并组织相关单位及人员参与创作“中国载人航天陶瓷艺术品”,在陶瓷艺术品上,使用中国载人航天工程标识。这次在香港科技展代表中国航天里程碑的30件(套)航天文物中我们就看到了这件珍贵的文物。五号展柜展出的神舟八号搭载中国载人航天陶瓷艺术品搭载专用证物,这一搭载证物在中国国家博物馆作为航天文物展览之后,又以航天科技的代表出席香港科技展。

4月24日—5月25日中国国家博物馆展览期间的“中国载人航天工程空间交会对接任务陶瓷艺术品搭载专用证物”

为客观地体现与航天科技的直接联系,彰显载人航天陶瓷艺术品的“特殊身份”,特别制作了与之对应的“中国载人航天陶瓷艺术品搭载专用证物”,限量搭载于神舟飞船,每一件搭载证物均有严格的程序:申请、批准、装舱、太空飞行、交会对接、返回、开仓、并由北京市公证处公证。随返回舱回到祖国的“搭载专用证物”不仅是中国航天科技腾飞的历史见证,也是中国综合国力强大,载人航天文化发展的历史史料,也是中国传统文化艺术与航天科技的完美融合。因此,中国载人航天陶瓷艺术品搭载专用证物有着独特的历史和收藏价值。

载人航天任务是人类重大科学探索,返回舱回到祖国是任务圆满成功的标志,于是,搭载证物的返回某种意义上就成了每一次载人航天任务的独一无二的“见证”。其纪念价值显得极其珍贵,而从航天发展史角度来看,其传承和收藏意义也尤为重要。

首先,搭载证物要具有传世稀缺性和唯一性,每一件搭载证物对应一个编号,每个编号的证物都经过国家公证机关进行权威认证,这意味着每一件载人航天陶瓷艺术品都将是独一无二的。

其次,搭载作品的工艺价值与创新价值以超越以往同类陶瓷艺术品为前提。每一个进入列装和经过搭载设计方案,都在漫长而艰难的创作中取得了实践效果,鉴于航天任务的特殊性,中国载人航天陶瓷艺术品的搭载方案要求在技艺的推陈出新和文化元素的融合创新方面都超越以往,并且在实践中取得了成功和突破的样本。

第三,搭载证物跨越历史与时空,全过程记录载人航天足迹。因任务而起,伴任务而创,随任务的成功而凯旋归来,最终完成搭载证物的阶段性使命,成就了中国载人航天陶瓷艺术品的完美价值闭环。这在“航天+陶瓷”领域是一次难度空前的创举。

而最重要的,就是中国载人航天陶瓷艺术品对诸多文化元素的和谐统一。每一件搭载证物所体现的艺术品,都经历过相关领域的顶级认证专家对方案论证可行性,对艺术价值的充分肯定,只有如此才能具备获选进行搭载,才能在返回后有机会与世人见面。

与此同时,中国载人航天陶瓷艺术品搭载专用证物是中国载人航天陶瓷艺术品极其重要的组成部分,中国载人航天陶瓷艺术品是中国陶瓷历史上第一次把传统工艺、文化艺术、历史历程、航天科技、太空梦想完美结合的结晶,在全世界也是首创,铭记着人类征服宇宙与中国科技腾飞的自豪。正是在上述这些严苛的标准之下,以中国天宫瓶、中国太空瓶等新一代瓷器臻品才脱颖而出,在文化融合中体现出了中国传统文化与科技融合之后的独特魅力。

“中国天宫瓶”搭载工程 诠释中国瓷器艺术巅峰

创科驱动 成就梦想科技展现场

据悉,在“创新驱动 成就梦想”科技展览中引人瞩目的明星展品——中国载人航天陶瓷艺术品系列之中国天宫瓶及神舟八号搭载证物,是由中国载人航天工程办公室策划,北京紫香谷文化创意,由以中央美术学院教授领衔的吉荼文化担纲设计,笑傲天宫文化艺术(北京)中心制作而成。其受关注的程度,也透露出了这件展品的不平凡之处。

从中国天宫瓶的诞生阶段来看,其每一个节点,都伴随着一次重大的航天突破:研制过程中,天宫一号筹备发射;2011年9月29日研制成功通过验收时,天宫一号正蓄势待发,并于当晚成功发射;11月1日,神舟八号发射成功时,传来主管部门和多个艺术机构的高度赞誉;11月3日天宫一号与神舟八号首次交会对接时,一次遍邀业界名家的“中国天宫瓶研讨会”便开始紧锣密鼓地筹备。实际上,这种与重大航天事业进步相吻合的趋势,仍在延续。

“中国天宫瓶”的设计方案取形于“天宫一号”的造型,吸取中华传统文化精髓,蕴含航天科技与精神的现代画面,全新创作的现代五彩云纹,翩翩起舞的十二只仙鹤等种种细节,共同成就了堪称精绝的上乘之作。

事实上,创作者们给中国天宫瓶的最初定位就是“划时代的传承百年瓷”,其内涵之丰富可见一斑。客观上,承接“中国天宫瓶”本身,对于具有悠久历史与文化底蕴的醴陵瓷业也是一个有益的推动,通过凝聚中国文化元素的设计和超越以往的工艺要求,也推动了醴陵瓷业的一次与时俱进的艺术创新。而由多位高年资的器型制作师、工艺美术师、高级烧制师傅以及陶瓷艺术大师等百余人的团队,和不同的环节最优秀匠人,又共同打造了这样一款传世精品。

年已九旬的中国陶瓷艺术大师李日铭在评价“中国天宫瓶”时曾颇为感慨地说:“对一款作品组织如此高规格的研发团队,不仅在元诏瓷业的历史上从未有过,在醴陵釉下五彩的历史上也罕见。”

2011年11月16日,也就是神八返回舱返回地球的前一天,“中国载人航天工程空间交会对接任务陶瓷艺术品—中国天宫瓶研讨会”在古城长沙隆重举行,来自清华大学美术学院陶瓷艺术设计系主任、教授、博士生导师郑宁,中国陶瓷艺术大师李人中、李日铭、唐锡怀,文化部艺术品评估委员会委员田申,醴陵釉下五彩陶瓷艺术文化研究专家刘放年,湖南陶瓷研究所研究员彭毅等众多名家均对中国天宫瓶的艺术价值和收藏价值给予了高度评价。

因为从方案最初策划时就已经明确了“传世百年”的理念,所以,“中国天宫瓶”项目团队都希望达到收藏乃至珍藏的级别,通过这个瓷器来流芳百世,进而将中国载人航天成就和精神流传百年。而在实现这一目标的过程中,则凝结了中国载人航天工程办公室、科学家、航天英雄以及国家级的创意、设计、制作的精英和机构太多的心血, 还得到了很多热心关注中国载人航天的社会各界人士的支持,最终才诞生出这个足以用“惊艳”来形容的作品。

值得一提的是,中国天宫瓶的仿飞行器造型,给大多数航天爱好者和瓷器收藏者所带来的感觉简直可以用震撼来形容。与此同时,它也成为全社会理解、认识、挖掘搭载瓷器工程内涵的重要载体,对于中国现代瓷器艺术的“走出去”客观上也大有裨益。

“中国天宫瓶艺术地再现和刻画了中国载人航天工程空间交会对接任务这一重大历史事件和伟大壮举。它将国瓷艺术与航天科技、中国传统文化与现代艺术完美融合,以‘国瓷载体、艺术搭载’的形式充分诠释了航天文化和航天精神,铭记着人类征服宇宙与中国科技腾飞的自豪。中国天宫瓶不仅是一篇纪念大事的史志,还是一件凝结着多位艺术家智慧的传世艺术精品,其现代、国际化的设计视野、独一无二的造型、全面创新的制作工艺、前所未有的表现形式和艺术水准均达到国际领先水平。” 权威的瓷器专家评审团队给出了这样的专业鉴定。这次展览中成为众多香港爱好者们广泛关注的焦点。

载人航天系列陶瓷珍品 诠释大国文化内涵与魅力

中国载人航天工程是我国航天史上迄今为止规模最大,系统组成最复杂,技术难度和安全可靠性要求最高的国家重点工程。党和国家关于文化建设发展的目标任务和载人航天文化建设的内在要求,迫切需要有一大批能够具备突出代表性的文化精品加以推动和促进,以“中国天宫瓶”为代表的搭载工程正是在这样的背景下应运而生。

如同中国载人航天工程是一个持续的系统工程一样,搭载系列陶瓷艺术珍品同样也在纪念航天发展方面也一直深谋远虑和一以贯之。以中国载人航天工程办公室与民间陶瓷专业机构、陶瓷艺术的大师和行业顶尖的设计者们组成的创作团队,也一直在以陶瓷艺术为核心,持续地推进着搭载与纪念工程。上述提到的代表当代中国瓷器艺术融合与巅峰的中国太空瓶。

据悉,中国载人航天陶瓷艺术品是以传承百年为目标,在全国范围内筛选并特邀诗书画名家教授,工艺美术大师等艺术名家以及中央美院,清华美院等艺术机构参与创作以中国文化艺术中最具代表之一的陶瓷艺术为载体,刻画载人航天风貌,精神和理念。运用现代和国际化的视野设计将中国传统工艺文化艺术与航天科技融合唯一实现文化艺术和载人航天共同的理念突破与跨越。

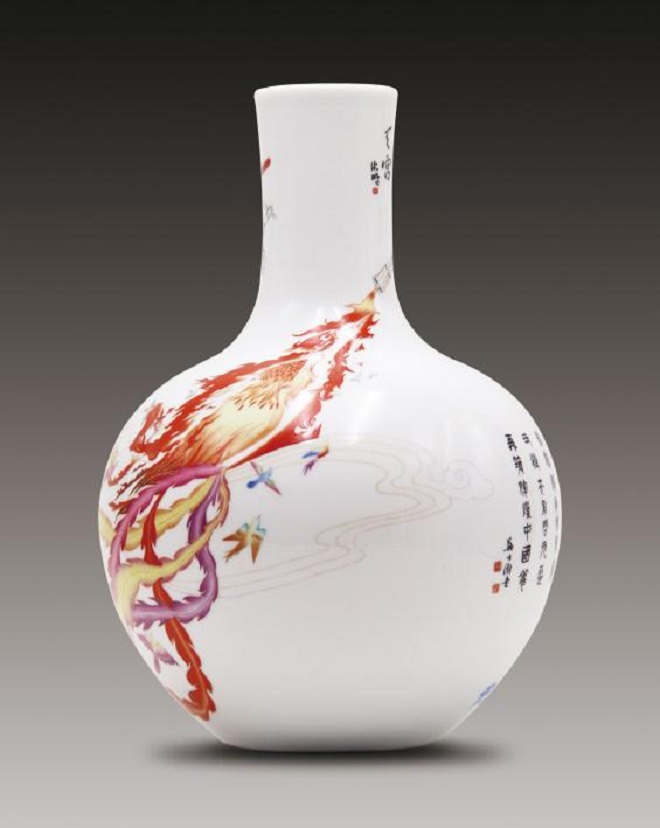

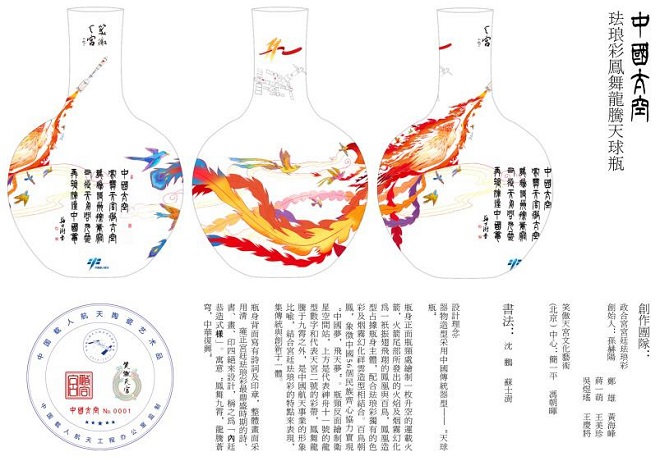

在五号展柜中我们同样看到了“中国太空•珐琅彩凤舞龙腾天球瓶”,这件艺术珍品。

2016年11月18日13时59分,我国航天员景海鹏、陈冬随神舟十一号飞船返回舱在内蒙古地区成功着陆。至此,神舟十一号飞船33天载人飞行任务圆满成功。由中国载人航天工程办公室批准、笑傲天宫文化艺术(北京)中心和北京政合宫宫廷珐琅彩研究院共同参与的中国载人航天陶瓷艺术品——“中国太空•珐琅彩凤舞龙腾天球瓶”(下称“中国太空瓶”)设计图稿也完成了一次创下历史记录、历时33天的太空飞行。而这一设计稿,就是“中国太空瓶”诞生的蓝本。

据悉,“中国太空瓶”的策划、创意、设计、研发、制作等工作早在2015年10月就开始启动,期间得到了中国故宫博物院、中央美院、中国艺术研究院等艺术机构和相关文化艺术企业的广泛参与。并邀请了诗书画名家、教授以及工艺美术大师参与创作,经过多轮设计、修改,以及百余次的烧制试验,突破了多项技术难关,最终烧制成功。

中国太空瓶的瓶身正面瓶颈处绘制一枚升空的运载火箭,火箭尾部所发出的火焰及烟雾幻化为一只展翅飞翔的凤凰与百鸟。百鸟朝凤,象征中国56个民族齐心协力实现“中国梦,航天梦”。2016年,中国航天事业60周年甲子之庆,2016年至2017年又是中国载人航天工程实施空间实验室任务时期,中国太空瓶正是值此重要历史节点,采用传统的宫廷珐琅彩工艺与现代艺术和中国载人航天的文化完美融合,作为对中国载人航天的最高献礼。

航天员亲自参与创作 铭记与纪念中国光辉历史

创科驱动 成就梦想科技展现场

七号展柜展出的是纪念航天辉煌历史的““中国梦-和平颂”五大书法名家太空搭载作品釉下五彩笔洗”,涵盖:沈鹏、欧阳中石、朱乃正、张仃、晏济元五大书法名家作品。以及十位航天员亲笔签名“中国梦”瓷盘和“中国梦 航天梦”航天任务纪念紫砂系列包含:天宫壶、神舟壶、龙船壶、能量壶、奔月壶等陶瓷艺术品。

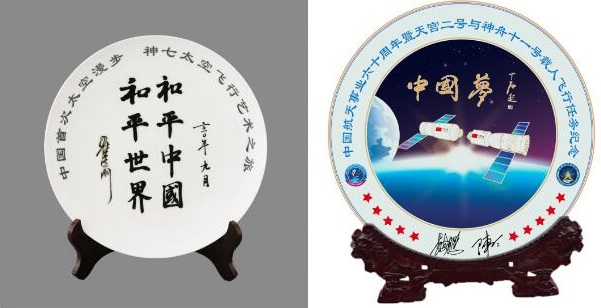

中国载人航天系列陶瓷艺术品还包括由航天英雄们亲自参与其中的纪念佳作,这些珍品和载人航天每一个进步的足迹都息息相关。包括杨利伟、翟志刚、景海鹏、刘洋、王亚平等十位航天员亲笔签名的《中国梦-献礼神十任务暨中国载人航天二十周年纪念》瓷盘,是迄今唯一一件集合了十位航天员的纪念作品。

由航天员翟志刚签名的《和平中国·和平世界》瓷盘,是纪念中国首次太空漫步和神七太空飞行艺术之旅而创作,象征的是中国期盼世界和平,寻求合作的愿景,同时也诠释中国发展太空事业的初衷。

《“中国梦-和平颂”五大书法名家太空搭载作品釉下五彩笔洗》,则是由欧阳中石、晏济元、张仃、沈鹏和朱乃正五大书法大家联袂创作书画作品,并搭载于太空,并由中国陶瓷艺术大师李日铭采用釉下五彩工艺制作。书画名家与陶瓷大师联袂创作的盛景,是这套釉下辖五彩笔洗的最大亮点,五位名家在中国当代艺术界的泰斗级地位,使这款珍品被广大的陶瓷爱好者备加推崇。参与创作的著名画家张仃、晏济元和朱乃正先生分别于2010年、2011年和2013年去世,这套“中国梦-和平颂”五大书法名家太空搭载作品釉下五彩笔洗也成了他们合作的最后见证,寓意着中华民族对未来世界和平的追求,同时也寄托了艺术家们的家国情怀。

纵览系列陶瓷艺术品的创作与问世的过程,一个共同特征就是均邀请了当代全国最负盛名的书法名家撰写书法,运用千百年来传承下来的最为顶尖的陶瓷工艺,进而与航天事业发展紧密结合来纪念载人航天事业的渐进式发展。这种文化创意与航天实践的融合,也共同成就了中国载人航天陶瓷艺术品的独特价值。

未来,除了湖南醴陵的釉下五彩、宫廷珐琅彩和宜兴紫砂工艺,江西景德镇等中国古代陶瓷艺术巅峰的品类也将加入到中国载人航天陶瓷系列,伴随中国载人航天工程的推进,品类、系列也将不断扩充和完善。

从中国天宫瓶开始的系列搭载工程,始终伴随中国载人航天事业的跨越式发展历程。从2011年天宫一号发射至2022年空间站的建成,每次发射任务都有交会对接,每一次任务背后都有配套的文化搭载工程。随着中国向载人航天强国道路的不断迈进,中国载人航天事业也已经开始向空间站和登月时代迈进。

从2011年中国载人航天工程首次交会对接到2014年中国国家博物馆的航天文物展,从世界惊羡的国家成就到国人聚焦的香港回归科技展,这些文化精品都将作为代表历史、传承的文化符号,向世界诠释中国的崛起。而无论是以中国天宫瓶、中国太空瓶,还是《中国梦》系列纪念陶器艺术珍品,或是湘绣国旗、载人航天旗和见证航天科技进步的太空泡茶,都是中华文明传承与时俱进的珍贵符号,代表的是当下民族与世界的核心追求与价值依归。

来源:光明网经济频道

原文链接:http://economy.gmw.cn/2017-06/30/content_24941380.htm