2023年全球航天任务展望(上)

发布时间:2023-03-06

把人或机器送上太空,是地球人熟悉的一项活动。我们是如此地见惯不惊,以致于常常忘记航天事业的起步和发展仅仅是最近半个多世纪的事。

与半个世纪前相比,航天似乎并未实现颠覆性的进步。“阿波罗”11号1969年登上月球,此后的我们未能走得更远。那时的“土星”五号所创运力纪录,至今无一箭超越。

这就是航天。没有一蹴而就,很难跨越发展,只能于漫长累积中孕育技术突破、模式创新或科学发现。所有的累积与孕育之中,2023年将握住岁月的接力棒向上登攀,年度全球发射可望突破300次。

/ 星舰入轨首飞,

多款新箭竞发

进入太空的能力是航天的基石与起点。2022年全球火箭入轨发射共计186次。由于SpaceX的贡献,美国以87次发射位居第一,占全球的46.8%。中国以64次发射列第二,占全球的34.4%。入轨发射最多的火箭是SpaceX的猎鹰系列,排列第二位的为中国长征系列。

猎鹰为SpaceX及美国带来了发射数量与质量的巨大增长,而SpaceX更大程度上将其未来寄予星舰(Starship)。由完全可复用超重助推器和星舰飞船组成的这一航天器,不仅是人类历史上体型最大的火箭,也可能超越土星五号成为运载能力最大的火箭。从卫星组团发射、地球点对点运输,到NASA登月任务甚至未来火星移民,星舰的运营规划绚丽多彩,合同也签了不少,只待实飞了。去年信誓旦旦要完成的入轨首飞未能兑现,现在马斯克给出的最新时间是不早于2023年2月底——不出意外的话还会推迟。

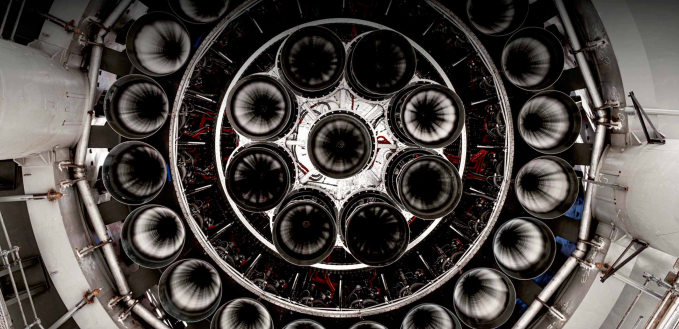

为什么推迟?有技术原因,毕竟超重助推器33台猛禽发动机的全系统静态点火试验还没做过;有政策原因,首飞前SpaceX需要根据美国联邦航空管理局(FAA)去年给出的环境评估报告干一堆工作,以确保发射活动不会影响到星舰基地所在地——博卡奇卡的环境和公共安全。

甚至,星舰的整体设计仍被质疑:用于月面着陆的上面级飞船直径9米、高50米,超过5的长细比对于着陆器来说太“瘦”了;如果没有大跨度的着陆腿,能否立得稳将成考验。

先入轨首飞,且飞且看。

星舰系统超重助推器的33台猛禽发动机。来源/SpaceX

2022年俄乌冲突搅动全球,航天也未能置身事外,其中受影响最甚的莫过于欧洲航天。欧洲一度出现“火箭荒”,看上去是因为与俄罗斯火箭的合作暂停了,其实本质上是自身航天运输系统转型升级滞后的结果。欧空局当下的主力火箭——阿里亚娜5(Ariane 5)仍在发射运营中,但价格太过昂贵,行将退役。如果LEO运力高至21吨的阿里亚娜6能够按计划在2023年12月完成首飞,阿里亚娜作为世界上最优秀的火箭之一将完成更新换代,欧洲大中型航天发射能力的断层期也能尽早结束。

预计在2023年首飞的大中型火箭还包括美国蓝色起源公司的新格伦(New Glenn)、美国联合发射联盟公司(ULA)的火神半人马座(Vulcan Centaur)和日本三菱公司的H3。它们的首飞计划都是从2022年延到今年的。

作为日本现役主力火箭H2的升级版,H3不仅在运载能力上大幅提升,还承载了日本降低发射成本、面向全球市场提供服务的商业航天理想。

从2015年正式公布至今,火神火箭的开发已经快8年了。如果首飞成功,它可望成为世界上首枚入轨飞行的液氧甲烷火箭。

2023年12月,与火神使用同款BE-4发动机的新格伦火箭也将首飞。这款LEO运力45吨的大型火箭研发已经进行了12年,蓝色起源希望以它抗衡SpaceX的猎鹰系列。估计很难。

大有大的能力,小有小的用处。在多国加速微纳卫星发展与星座部署的背景下,开发成本低、发射灵活的中小型火箭也迎来春天。

在中国,来自“国家队”的长征六号火箭改进型——长征六号丙将首次发射升空,民营火箭“谷神星”计划全年完成8到10次发射交付,中科宇航公司的力箭2号也要首飞。

全球小运载赛道的佼佼者——美国火箭实验室公司的电子号火箭(Electron)继续高频发射的同时,计划开始从美国本土起飞。在新西兰和美国并行建立发射能力,有利于给电子号及其系列火箭带来更大的任务弹性和更多美国机构客户。它的美国首秀从2022年12月推迟而来,计划在2023年1月23日至2月初执行。

此外,计划今年入列的小火箭还有美国相对论公司的3D打印火箭人族1号(Terran1)、和美国ABL航天系统公司的RS1等。

截至出刊,RS1已经尝试了首飞。1月11日,RS1火箭从位于美国阿拉斯加的太平洋航天港起飞,随后落回发射台爆炸。此前1天,以独特的空中发射方式送航天器入轨的维珍轨道公司,因火箭二级故障遗憾结束其英国首飞。加上2022年12月飞行失败的我国蓝箭航天公司朱雀二号和欧空局织女星C火箭,全球航天发射一个月内四次失利。

航天不易,火箭尤甚。2023年,此前等待经年的,期待第一次飞出大气层;首飞失败的,要再次冲锋;遭遇挫折的,可望复飞。都是挑战。

等待首飞的阿里亚娜6艺术图。来源/ESA

/ 星座密集部署,

军民各有用途

2023年卫星部署数量与在轨规模将持续增长,一个重要原因在于:已经常态化发射的星链卫星正在升级,并将进一步实现更高频次发射的常态化。

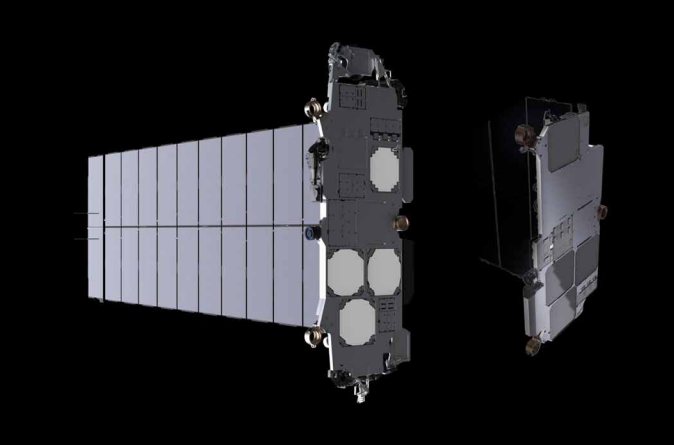

美国联邦通信委员会(FCC)去年授予许可证,允许SpaceX开始部署30000颗第二代星链卫星中的四分之一。按照每周发射一批的“撒土豆”节奏,这一全球最大低轨星座2023年入轨的卫星将超过2800颗。

二代星链卫星艺术图。来源/SpaceX

不仅是星链。2023年,美国亚马逊公司将发射两颗原型卫星,以此启动柯伊伯互联网星座的部署。虽然目前还无一星上天,该星座计划发射3236颗卫星,最终叫板星链。而星链一直以来的竞品、2022年曾因俄乌战争中断发射的OneWeb 星座,将不得不继续忍辱负重地使用竞争对手SpaceX的火箭以及印度火箭,力争在新年度完成全部648颗卫星的部署。

低轨互联网卫星星座的竞争态势加剧,新老选手拼卫星数量也拼服务。截至2022年12月,星链服务已进入40多个国家,拥有超过100万的活跃用户。与此同时,包括SpaceX在内的多家卫星运营商将与移动通信运营商、手机生产商等各方携手,继续推进新一轮的卫星直连手机业务。智能手机时代的卫星网络业态,如何才能不重蹈上世纪末铱星手机服务入不敷出最终破产的覆辙?拭目以待。

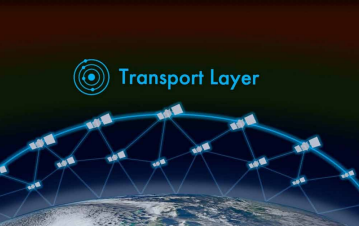

俄乌冲突凸显了商业通信卫星的军事价值。早则2023年3月、晚则6月,美国国防部航天发展局(SDA)的低轨军事卫星网络——“国防太空架构”将完成0阶段即首批卫星的发射。首批卫星共28颗,其中20颗位于“传输层”,负责通信和数据传输;8颗位于“跟踪层”,用于导弹跟踪和预警。部署到位后,这批卫星将参与美军2023年的军事演习和2024年的导弹瞄准演示活动。

美国“国防太空架构”传输层卫星示意图。来源/SDA

溯源历史,各国航天发展皆源于军事需求。今天,受全球低轨星座建设趋势和SpaceX大规模入轨能力的鼓舞支持,美国军方正在实现航天军事顶层设计的颠覆性创新:平台上,高度重视百千克级小卫星广泛分布带来的作战优势,用价格便宜、迭代能力强的多层小卫星替代昂贵的GEO大卫星组群;体系上,通过低轨星座将导弹预警、高超声速武器跟踪、太空数据中继融为一体;建设模式上,充分利用商业公司的能力,以多家竞争分包的方式并行研制、快速采购。

传统做法搞军星网络,建设加升级换代怎么也得十年到二三十年。现在,基于小卫星的快速部署与迭代,军事星座几年内就能具备初期应用能力并投入作战。这一必将对未来世界安全格局产生深远影响的大动作,2023年即将上演。

新年的天基遥感也会增加新的设施。预计2023年7月发射的KOMPSAT-7卫星,可望让韩国成为继美国、欧洲之后第三个拥有0.3m分辨率商业光学遥感卫星的国家。美国新一代光学卫星“世景军团”(WorldView Legion)计划从年初开始部署,以满足更多军事与商业应用场景。

美国新一代“世景军团”艺术图。来源/MAXAR

持续提升国家遥感能力的同时,我国商业遥感蓬勃发展。长光卫星预计2023年底前实现138颗卫星在轨,具备全球任意点10分钟的重访能力。数十家企业的遥感卫星研制与运营拓展了数据应用的市场规模,中科星图、航天宏图等公司将在2023年呈现更多“新鲜数据”支撑下的数字地球产品。