2023年全球航天任务展望(下)

发布时间:2023-03-15

/ 中国空间站常态运营,

印度载人航天启航

疫情和战争贯穿2022年,而作为航天皇冠之明珠的载人航天活动从未停步。

2023年,已完成在轨建设的中国空间站转入常态化运营。什么是“常态化”?长征二号F、长征七号运载火箭将以大致每6个月一次的周期发射,服务空间站。前者发神舟飞船,送人上去;后者发天舟飞船,送物资保障。去年11月神舟十四号与十五号乘组的首次在轨轮换,开启了我国于近地轨道的常驻。咱不仅天上有人了,还总是有人,2023年就是空间站建成后人员常驻的第一年。

建设为应用,人员常驻是要去天上干活。“常态化”还意味着,这样一个长期飞行的载人平台将全面承担起国家太空实验室的使命,全面开展空间生命科学与生物技术、微重力流体物理和燃烧、空间材料科学、空间天文与天体物理等多学科领域的科学研究和技术试验,国际空间科学载荷也将从2023年起陆续进站。

今年底或更晚的时间,我国还计划发射与空间站共轨飞行的光学舱——巡天望远镜。它将以接近哈勃望远镜的分辨率和大其数百倍的视场开展巡天观测,还能停靠空间站进行燃料补给、设备维护升级工作。这是中国光学天文研究的新器,也是空间站发挥“太空母港”功能的开端。

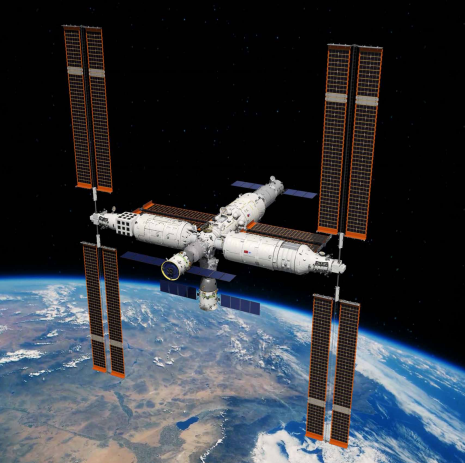

中国空间站艺术图。来源/中国载人航天

中国空间站相较于国际空间站,为后来者。国际空间站的天地往返早已常态化,不过今年有一次人员运输活动比较特别,那就是2月20日的联盟MS-23飞船发射以及后续返回。

2022年12月,停靠在国际空间站上的联盟MS-22飞船发生严重的冷却液泄漏事故。飞船无法正常冷却,意味着载人返回时的安全性难以保证,乘这艘飞船上天的三人——包括两位俄罗斯宇航员和一名美国宇航员没有交通工具回家了。最终,俄罗斯决定改变轮换计划,提前发射一艘无人飞船上天接替故障飞船。那三人要在天上待多久?故障飞船能否以无人状态完整返回地球?“救援”飞船到达之前万一需要紧急撤离,三人怎么个撤法?这些问题正在困扰俄罗斯以及国际空间站项目上的合作方美国。

尽管目前调查表明泄漏来自微流星体撞击,国际空间站设备的老化同样是事实。项目各方似乎基本达成一致,将支持这一人类最大在轨飞行器运行至2030年。再往后呢?它后继有站,美国航天工业主要力量尽数入场,开始研制、测试“太空酒店”式的商业空间站。

目前美国承担近地轨道人员运输的唯一工具是SpaceX的龙飞船。实际上,NASA商业乘员计划的合同给了两家——SpaceX和波音。龙飞船早就上岗了,波音的“星际快车”(Starliner)一路频出软硬件问题,把首次载人试飞的时间延到了今年4月。看这次能否如约升空吧。

美国内华达山脉公司(Sierra Nevada)的小型航天飞机“追梦者”(Dream Chaser)也要在今年夏天首飞其货运型号。后续将拓展的载人型号,能载7人天地往返。

印度也许会在2023年4月迎来自己的“神舟一号时刻”,开展其载人航天计划的首次无人试飞。印度最强火箭GSLV Mark III将发射名为“宇宙飞船1号”(Gaganyaan1)的缩小版飞船,对飞船性能和载人飞行流程进行验证。印度希望2024年即上马首次载人飞行,要早日成为世界上第4个自主掌握载人航天技术的国家。整体时间表显然仓促,今年4月的这次试飞也不知能否按计划实施。

维珍轨道独特的空中发射系统。来源/Virgin Orit

国家宏愿和普通人的太空飞行都有意义。继去年送第一个纯业余乘组进入国际空间站后,美国的公理空间公司(Axiom Space)要在2023年开展3次太空旅游。同样使用SpaceX运载工具的“北极星”计划也将在今年4月首飞,绕地球5天,不对接国际空间站。与“纯玩团”不同的是,4名乘员要在飞行中验证新技术、开展科学研究,在大约500千米的轨道高度上出舱活动。

看来,“太空游客”的定义很快要改写了。国际空间站一游票价5500万美元,“北极星”计划有富豪买单。没有这么多钱去太空玩儿的,只好飞亚轨道了。2022年9月无人飞行中遭遇异常的蓝色起源,今年将恢复亚轨道载人飞行。因“飞行器升级”而暂停商业飞行一年多的维珍银河,也要重开航班。

最重磅的太空旅游项目,当然是日本富豪前泽友作(Yusaku Maezawa)早在2018年就下了订单的绕月之旅。名为dearMoon的该任务瞄准2023年四季度发射,并公布了8位与前泽友作同行的艺术家名单。任务最初计划使用猎鹰重型与龙飞船的组合运载器,后来改为星舰。目前看来此行非常可能大幅推迟,因为星舰尚未获准开展地球轨道飞行,更不用说飞往月球了。

NASA阿尔忒弥斯计划下的首次载人绕月飞行、也就是Artemis 2任务将于2024年实施。那么,星舰不给力的话,2023年地球人类的远行仍将止步于近地轨道了。

未来太空酒店。来源/NBC News

/ 俄罗斯重续月球探测,

金属小行星探测启航

二十一世纪重返月球的热潮仍在持续,我国今年将全面推进探月工程四期和行星探测工程,开展嫦娥七号、天问二号等型号研制工作。

阔别月球近半世纪后,俄罗斯计划于2023年7月发射“月球-25”探测器(Luna 25)。1970年到1976年间三次采样返回,苏联共带回326克月球样品。但这一次,新的月球探测器不会返回地球,而是携带科学仪器着陆月球南极陨石坑,通过挖掘、采样的方式对月面永久冰冻层里的水进行研究。被称为俄罗斯未来十年月球计划开篇之作的该任务,本来是要在去年执行的。

现在,俄乌冲突尚未结束,俄罗斯新一轮月球探测迟迟不开篇,让人着急。月球-25升空一个月后,印度要再次挑战月球软着陆,发射“月船三号”(Chandrayaan-3)。三号与二号结构类似,但只有着陆器、巡视器而没有轨道器。印度的月球探测之路不太顺利:2008年升空的“月船一号”轨道器环月飞行一年之后因故障提前结束工作;2019年发射的“月船二号”奔着软着陆目标到了月球,坠毁而终。日本也计划今年发射SLIM月球探测器探测陨石坑,具体时间待定。

俄罗斯“月球-25”探测器。来源/naked-science.ru

这些探测器启程之前,2022年12月升空的日本商业公司“白兔-R”着陆器应该已经携阿联酋迷你月球车着陆了。如果一切顺利,它将成为日本第一个月球着陆器。在它的上空和远方,去年随美国Artemis 1发射、或作为先导星更早升空的多颗立方星正在或即将履职,接过小卫星探测大深空的新任务。

向着比月球更远的深空,欧空局准备4月发射“木星冰卫星探测器”(JUICE),预计2029年10月抵达木星轨道。探测器将在木星及其卫星上寻找可能存在生命的痕迹。

今年10月,另一项有趣的任务也要打开:与全金属巨型小行星灵神星(Psyche)同名的探测器将乘猎鹰重型火箭离开地球,飞抵该小行星开展勘察,以探索太阳系行星核的起源。到12月,欧空局的欧几里德望远镜就该升空了。这一以古希腊数字家欧几里得(Euclid)命名的空间望远镜,将用于研究宇宙的暗能量、暗物质。

航天的目的地从来不在眼前。过去哪怕最艰难的时刻,仍然有人抬头看天。后疫情时代的地球和2023年,值得期待。